ピーテル・パウル・ルーベンス

「聖母被昇天」1626年

ルーベンスは、オランダ南部、ベルギー西部、フランス北部の旧フランドル伯領を中心として活躍した17世紀のバロック美術の巨匠です。

バロックとは完全な円ではない、いびつな真珠を指す言葉で、後世のフランス古典主義の立場から用いられた蔑称です。

劇的な感覚的効果をねらう動的な躍動感あふれる表現がバランスを欠いたものと受け取られました。

自然じゃない、やり過ぎというわけです。

音楽でも、ドとレを同時に弾く不協和音がダイナミックな緊張感を生むとして、プロテスタントのオルガン曲がたくさん作られました。

マタイの福音書の13章45節46節にイエスが天国とは真珠を求める商人のようなものだと説明したとされます。

真珠そのものではなく、それを求める人間の心です。

バロック期の芸術家は16世紀に起こったルネサンスの古典主義(クラッシック)の流れにあります。

ルネサンスとはキリスト教支配における非科学的な暗黒時代とされる中世から、ギリシャ・ローマの文化を復活、再生させようとする文化運動で、神ではなく人間性(ヒューマニズム)に重きを置く思想で、14世紀のイタリアから始まり、ヨーロッパに広まりました。

17世紀は、プロテスタントに対抗する対抗宗教改革や、ヨーロッパ諸国の絶対王政を背景に、芸術で人々の心に訴えようとするカトリック教会のもと、劇的で分かりやすい教会芸術が生まれていきます。

ルーベンスも、そんなバロック時代の画家で、「聖母被昇天」は、ベルギーのアントワープ大聖堂の主祭壇を飾る絵画として知られます。

日本ではアニメの「フランダースの犬」が有名で、主人公ネロが犬のパトラッシュと教会にたどり着き、月の光が差し込んで照らされたルーベンスの絵を見ながら死んでしまうという最終回があります。

絵の中から天使が舞い降りて、二人を持ち上げて天国へと連れて行くシーンです。

アニメではシューベルトのアヴェ・マリアの曲が使用され、子供心に感動しました。

死は終わりではなく、天国への凱旋で、生前、どんなに苦しい悲劇の主人公も神様によって報われるという結末です。

「フランダースの犬」の原作者はイギリスのウィーダという19世紀の作家で、原作の最終話には天使達が舞い降りるシーンはなく、ただ単に無慈悲な悲劇で終わります。

アメリカなどでは、結末があまりにも悲し過ぎると、ハッピーエンドに改変されたほどです。

この為、「フランダースの犬」は日本では有名ですが、外国や、ベルギー本国では、ほとんど知られていません。

日本では、最終話のアレンジが成功した為、感動を生んだようです。

「聖母被昇天」の話に戻りますが、この絵は日本の「フランダースの犬」の最終話を美しく飾り、人気を高めた絵だと私は思います。

青い衣装の女性がマリア様で、亡くなってから三日後に天国から天使達がお迎えに来て体が宙に浮き、天使達が赤と白の薔薇の冠を被せようとしている美しいシーンです。

1455年にイングランドで起こった王位継承戦争の薔薇戦争は、ランカスター家が赤薔薇、ヨーク家が白薔薇をシンボルとして争ったので、イギリス王家の紋章には赤と白の薔薇が使用されます。

薔薇の冠はロザリオを表します。

古代のギリシャ・ローマでは英雄や勇者に月桂樹の葉の冠を被せて功績を称えましたが、中世ではそれが薔薇の冠に変わりました。

中世に、多くの人々より愛されたマリア様に相応しい冠と言えます。

冠を英雄や勇者に被せる風習は、勝利の女神ニケが手に「花冠」を持つ姿で表される事から来ています。

冠は勝利の象徴というわけです。

香水など、ローズオイルに使われる薔薇の生産地として有名なブルガリア中部の「バラの谷」と呼ばれる地域があります。

この地域のトラキア人の墳丘墓から、精巧な金製品が多数発掘されており、トラキア人が信仰されたと言われる有翼のニケの像が中央に配置された黄金の「花冠」も出土していて、このニケの像も手に「花冠」を持つ姿で表されています。

トラキア人は東ヨーロッパに住んでいた民族ですが、ギリシャ文化の影響を受け、その後、ローマ帝国の台頭と、多民族の侵略により姿を消します。

ちなみに青い薔薇が世の中に無かった為、青い薔薇は「不可能な事」「叶わぬ望み」の慣用句とされましたが、日本のサントリーが品種改良で青い薔薇を誕生させました。

叶わぬ望みを叶えたわけです。

マリア様の真下で、棺の中を覗き込んでいる赤い衣装を着ている女性は、ルーベンスの最初の妻で、完成間近に亡くなった為、下絵には無かったのに、急遽、ルーベンスが描き込んだと言われています。

ルーベンスにとってもこの絵は死に対する特別な意味を持った絵だったようです。

「キリスト昇架」1610-11年

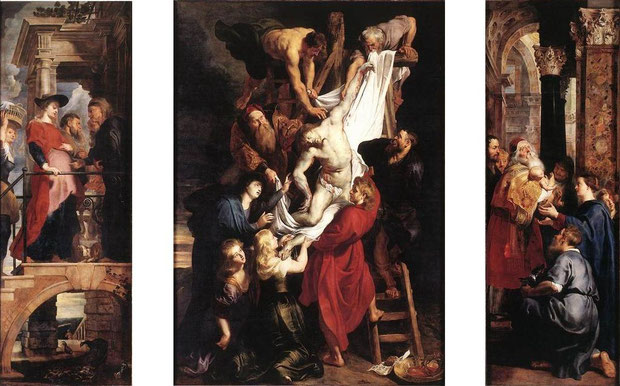

「キリスト降架」1611年ー14年

アントワープ大聖堂に飾られている「キリストの昇架」と、「キリストの降架」は、ルーベンスの三連祭壇画の傑作です。

お金が無くて観覧料を払えなかったネロが見たかった絵です。

2枚の絵のキリストの構図が昇架の「左上から右下」と、降架の「右上から左下」と、対角線上に配置されているので、「×」を表す十字架を暗示しているとの指摘もあります。

昇架では、筋骨隆々の男性達が十字架に釘付けにしたイエス・キリストを立てようとしている様子を描いたもので、男達の周りが白い熱気で覆われていて、力の入った「動」を表した作品と言えます。

画面の左下には犬が描かれています。

犬は奴隷の中の奴隷で、「フランダースの犬」では過酷な労働を強いられる弱者として表現されます。

日本人は昔から主人に忠実な犬が大好きで、花咲爺さんや、忠犬ハチ公など、犬に好意を持つ傾向が強いようです。

この絵の犬も、私にはキリストを心配して吠えているように見えてしまいます。

「キリストの昇架」は、ティントレットの「キリストの磔刑」の構成と、ミケランジェロの躍動感あふれる筋肉の表現をルーベンスの作風で融合させたバロック宗教画の最高峰と言われます。

そして、もう一つの「キリストの降架」は、十字架からイエス・キリストを降ろす様子と、心配して駆け寄る3人の女性が描かれていて、背景も暗く、力の抜けた「静」を表した作品となっています。

3人の女性の一番奥の青い衣装を着た女性が「聖母マリア」で、その下の紫の衣装の女性が「ヤコブとヨセフの母マリア」で、一番右下の黒っぽい衣装の女性が「マグダラのマリア」だと言われます。

「ヤコブとヨセフの母マリア」は、ヨハネの福音書の登場人物の聖母マリアの姉妹の「クロパの妻マリア」と同一人物と考えられたり、トマスの福音書では、イエスの弟子として「マリア・サロメ」と呼ばれたりします。

それから「マグダラのマリア」は、緑色の下衣で赤いマントを羽織る姿で表現される事の多い女性で、カトリックではヨハネの福音書に出てくるイエスの足に高価な香油を注いで、髪の毛でぬぐう罪深い女とされる「ベタニアの女」と同一視されていますが、正教会では別人とされます。

女神崇拝を恐れ、女性的なリーダーを認めたくなかった当時のカトリックが、彼女を罪深い女に仕立て上げたのかもしれません。

これ以降、絵画の世界において、常にイエスの足に触れる女性として「マグダラのマリア」が描かれるようになります。

フィリポの福音書では、「マグダラのマリア」がイエスの妻だったという記述があり、「聖母マリア」、「マリア・サロメ」、「マグダラのマリア」の3人のマリアがいつも行動を共にしていたそうです。

イエスを抱える右下の赤い衣装の男性が、ほとんど逃げ出してしまった弟子達の中で、唯一、磔刑に立ち会ったとされる使徒ヨハネです。

イエスより「最も愛された弟子」としてブロンドの長い髪に、髭のない女性的な少年の顔で常にイエスの隣に描かれ、イエスの左胸に寄り添って描かれます。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」などを見ると、肌は白く、どう見ても女性です。

その為、この「キリストの降架」では、「ヨハネ」と、「マグダラのマリア」の両者が描かれているのですが、小説「ダ・ヴィンチ・コード」で取り上げられたように、この二人が実は同一人物ではないかという説もあるほどです。

「ダ・ヴィンチ・コード」に関しては、イエスの神聖性を冒涜するものだとして、ヴァチカンが嘘だと猛反発し、プロテスタント福音派グループが現代のグノーシス主義と批判したり、パキスタンなどのイスラム団体も反対運動を起こしたりと、世界中で物議を醸し出しました。

罪深いマグダラのマリアと結婚したり、彼女がキリストより「最も愛された弟子」だったなんて事は、とんでもない事だということです。

カトリック教会の組織の一つであるオプス・デイは、「ダ・ヴィンチ・コード」の映画を制作したソニー・ピクチャーズ・エンターテイメントに対して「この映画はフィクションです」という但し書きを付けるように要求しましたが、拒否されたという経緯もあります。

プロヴァンス(現フランスの南東部)の伝承では、イエスの死後、「マグダラのマリア」は南フランスのサント・ボーム山塊の洞窟で33年間瞑想をして、そこで亡くなったとされ、遺骨もあるとされますが、正教会では「ヨハネ」、「聖母マリア」、「マグダラのマリア」の3人は、アルテミス神殿のあったエフェソス(現在のトルコ)で余生を過ごしたと言われます。

「マグダラのマリア」がイエスの教えを受け継ぐ第一人者だとすれば、男性を優位とするカトリックの存在を根底から揺るがしかねません。

どちらが事実なのかは分かりませんが、「マグダラのマリア」は、「弱者への優しさ」の教えを説いたイエス・キリストの「弱者」に当たる重要な存在である事は、まず間違いありません。

325年に採択されたニカイア信条で、イエス・キリストは父なる神と同一本質とされ、キリスト教では、イエスは人ではなく神様だという事が前提になり、神聖化され、汚いものには蓋がされたわけです。

マリアの福音書、トマスの福音書、フィリポの福音書によると、マグダラのマリアには、預言や、幻視といった男性の弟子にはない特別な能力があったとされ、イエスの一番弟子のペテロとは常に対立していたと書かれているそうです。

マタイの福音書の16章19節では、ペテロが天国への「鍵」を持っているとして、それを受けたカトリック教会では、ペテロを初代のローマ教皇とみなすようになります。

正教会で異端とされたネストリウスの景教徒の子孫と思われる日本の秦氏が、推古天皇という女帝の誕生に拘り、その血を引く女神が、宗像三女神だというのも「聖母マリア」、「マリア・サロメ」、「マグダラのマリア」の3人への信仰と関係しているのかもしれません。

ネストリウスが異端とされた理由は、聖母マリアの神聖性を認めないという事でしたが、「聖母マリア」は処女で子供を生んだ「性」を持たない「神」のような女性として神聖化され、「マグダラのマリア」は娼婦であり「性」を持つ普通の「人間」の女性として、二人のマリアの切り離しが図られます。

ここにも、人か神かという問題が含まれています。

人間とは、そんなに汚いものなのでしょうか?

ヨハネの福音書でのシンボルは「鷲」で、赤い「鳳凰」を表しているようです。

ルーベンスの時代、オランダやベルギーは、宗教改革が起きてプロテスタントが広まり、それを統治者であったスペイン王が弾圧した時代で、ルーベンスが生まれたのが1577年で、1560年代にプロテスタントの人々がカトリックの教会の美術品を破壊する「聖像破壊運動」が起こりました。

カトリックにとって、今までの芸術に代わって新たな芸術が必要な時代で、多くの信者を失ったカトリックは、新たな信者獲得の為に世界伝道に乗り出し、イエズス会が結成されます。

イエズス会のフランシスコ・ザビエルが天照大神を信仰する日本に来て、日本はマリアの国だと言いました。

偶然なのか、日本の第二次世界大戦の「終戦の日」は、聖母被昇天の祝日と同じ8月15日です。

青龍を表す「青」も、聖母マリアの色です。

言葉の通じない異国の地で、伝道に利用されたのが芸術であり、ルーベンスなどの絵画もその一つです。

私は、芸術品を破壊する行為には賛成しかねます。

宗教と芸術は同質のものなので結びつきやすいのですが、本来は別々のものです。

仏像や、モスクなどのアラベスクでも同じです。

ルーベンスの絵の技術や構成は、宗教というメガネを外して見ても、素晴らしいものだと思います。

価値観が多様な現代の感覚からすると、いびつな真珠も味があって良いものです。

咲くやこの花 ほむら宝珠

やっしーの美術室

咲くやこの花 ほむら宝珠

やっしーの美術室